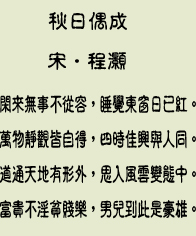

蒼茫思遠道 寥廓立多時

---吾師身影及其講臺後的道脈

李紀祥

宋晞旭軒教授是我的授業師,他是浙江麗水人氏,就讀於浙江大學,方其時正當抗戰之時,遂西遷至龍泉分校,後又遷至遵義;略與遷至重慶的北方三校合成之西南聯大不同。然其成長於大時代之患難的背景則一也。這個時代所出的人才反倒特別多,先勿論得到諾貝爾獎的楊振寧,便特別強調其根基係在西遷時期因其師吳大猷博士所育植;陳垣先生的《明季滇黔佛教考》、馮友蘭先生的《貞元六書》、錢穆先生的《國史大綱》等,也都是撰於這個時代之中。宋老師後來在其書齋之中,也特別喜愛向我等傳述這一段歷史,可見在其生命中確實佔有著重要的一席位置。我輩之生也晚,未能親眼見到這一時代的艱辛,但在閱讀前輩學者之扛鼎著作時,確能感受到生於憂患中所興起的意志,充沛於其書中的字裏行間。

宋老師自四九年隨其師張曉峰先生來臺之後,因受到張曉峰、梅貽琦先生的賞識,先後經歷了國民黨改造委員會、國立師範大學、教育部等不同單位的職務,一直到張曉峰先生於陽明山上華岡創立中國文化學院,方纔專職於此,未再有職務上的異動,安身於教育與學術,直至其退休為止。因此,我們這些自華岡受業於宋師的後輩,一生也喜以華岡為我等學問所源出的立足所在,對外每每自稱華岡門下士。我本魯鈍,於學問增長的歷程十分緩慢,自初入華岡到隨侍宋師之門,三十多年的歲月,從遠觀、倚門到登堂、入室,眼神中所見的吾師身影,永遠是昂然的英姿挺立,就在這樣的視域中,歲月已流轉。在這段不短的時日中,我常常想起《禮記》的〈文王世子〉篇、韓愈的〈師說〉,以及大學時代所讀陳寅恪先生專門為論韓愈及此文而撰的篇章。

曾幾何時,曾與同學共坐在臺下聆聽先生講授的我,在二十多年後,也立於講臺之上,向著學子們傳我昔所受於吾師之所授者,遂發現也遂感受到歲月的意義,正是在此所受於吾師者中,同於吾所授之學生者;吾期待彼等自吾所授而得其所受,於是,吾師之立於講臺上的風姿與昂立之身形,三十年如一日未嘗間斷的授受,乃於三代間生成了一種傳與承的意義,歲月雖有往有來,流逝的過程卻也正是道脈所寄所寓的存在場域,子曰:「逝者如斯夫不舍晝夜」,從明堂到太學,從古代書院到今日大學,中國文化中實有一非血緣性的傳統,從道的授受處興起,自講臺屹立之方寸處岫出其精神迴向,世界有窮願無盡,凡文化傳統中有意義之人格與生命之生生不息,厥在於有此「師-生」之代代不絕。「世家」之諦義,本來在此!《太史公書》中〈孔子世家〉敘記至孔子之逝時,筆鋒一轉而接以孔門諸弟子如何為其師行喪禮的討論:不論是有服、無服的討論,還是守墓、築廬的行止。太史公以此銜接孔子身後的生命之史,敘事的主調係以「師-生」為主軸而貫穿孔子之生前與死後。由孔子而孔門,由弟子而有師,在非血緣性傳統中,百家不同姓,然皆學於師,於此故曰「人倫教化」。人的生命因為有了「師」之傳道授業,而得以向上提昇。立於講臺曰「師」,座下來學曰「弟子」,餘則曰「授業」、「門人」。歲月曾將坐於臺下身為學生的我推移至立於講臺之上,開始了立姿生命之緣起,我也彷彿吾師的語調模擬,曰:「宋晞旭軒教授是我的老師,所以是諸位同學的太老師。讓我先述一下中國讀書人師生傳統中的一種傳、承,因為這是中國文化中的『非血緣傳統』。中國古來即有『學』之場域、空間、行止之所,是一種『學統』所繫所在,蘊就知識與德性的傳、承,關係匪小,亦是孟軻三樂、韓愈〈師說〉之所為而作處,盍一聽之。」宋老師是浙江大學畢業的,從師於張曉峰先生,又追隨張先生來臺,創辦中國文化大學,三十多歲就擔任中國文化大學學院時代的第四任校長,那時他剛拿到哥倫比亞大學碩士回臺。張先生每回於胡適之先生自美返臺時,都會派宋老師代表張先生去看胡先生。而張曉峰先生是柳詒徵先生的學生,當他任浙江大學的文學院院長之時,校長是竺可禎先生。柳先生的令師是繆荃孫先生,晚號藝風老人;作為一代大典之史的《清史稿》中之〈儒林傳〉稿,便是出自於繆先生的筆下,繆先生又撰有〈文苑傳〉,雖《清史稿》之〈文苑傳〉最後終用了桐城馬其昶的稿本,但是當時人還是對兩份史傳稿本有過馬班甲乙的比較。章學誠寫過一篇「浙東學術」,基本上自陸象山與王陽明之學述下,並以為清學之開山中,黃宗羲可以為浙東學術之宗,下開萬斯同、邵念魯、全祖望,隱隱間還是有其一線相傳的系譜脈絡。黃宗羲自己編纂《明儒學案》,以其師劉宗周〈蕺山學案〉為殿,視其為有明一代學術殿軍。而邵念魯《思復堂文集》中撰有一系列明代浙東諸儒的傳記文,關鍵則在於一篇王陽明的專傳,來為自己的所傳承作定位。

另外,錢穆太老師一生的學術生涯可以分為三個階段:大陸的北大、燕大時期,香港的新亞書院時期,和臺灣的素書樓於中國文化大學時期。當時張曉峰先生的中國文化學院方創辦史學研究所,錢先生遂受聘成為華岡史學創所人。後專門任教講學於中國文化學院史學博士班,錢穆太老師授課皆在週一的下午,地點不在山上而在外雙溪的素書樓中,這是張曉峰先生為了禮賢下士而為錢穆太老師所做過的努力,不禮敬大儒如何傳道、授業!當時宋老師正是博士班的班主任。因此,素書樓對我們這群華岡士子們皆有特別的意義!

身影之後有無道脈,這是詁定一個近代學人是否能為傳統意義上的讀書人之要義所在。宋老師因為自己出身浙大,又是浙東人,來臺後且與寧波陳師母約文女士結褵,是以其許多論著的寫作中隱隱皆有為竺可禎、陳布雷、張曉峰、陳訓正、陳訓慈等諸先生作傳之意,不達者謂宋師偶爾對近代史亦有研究上興趣,此豈其意,亦非能真知吾師撰文微心者,學隱者隱學。陳訓慈先生早年即對浙東史學十分措意,晚年對於鄞縣萬斯同的年譜更是花下不少精神。民國七十年時中央研究院舉辦了第一屆的「國際漢學會議」,宋師也是與會學者之一,其宣讀的論文之題是:論南宋的浙東史學。維中華民國九十六年三月二十二日,我的老師宋晞先生於空軍總醫院急救不治而辭世,當時有師母及先生之嗣、諸生侍側,是以先生易簣之際並不孤單。先生的喪禮係由中國文化大學以學校名義來承任其喪禮之事。師母陳約文女士,是寧波陳氏之女裔,其伯陳訓正、陳布雷、其父陳訓慈,皆是浙東名士,杭州西湖孤山的文瀾閣藏書以及《學衡》雜誌中都有陳訓慈先生的學術身影。我曾於民國七十八年時奉老師、師母之命,前往杭州時專門謁見時在西湖醫院中養病之訓慈先生。宋老師一生奉獻,皆在學術、文化與教育事業,除了專業上的宋史著述,主持國際性的「宋史座談會」長達數十年,提升了台灣的宋史研究,一直到他退休為止。宋老師在宋史專業上的根砥自陳樂素先生而來,他是陳垣先生的哲嗣,陳垣先生曾任校長的輔仁大學,後來改制為北京師範大學,因此現在的北師大在兩岸聯繫上還是與臺灣師範大學與輔仁大學為主。宋老師係在浙大遵義時期授業於陳樂素先生,因此樂素先生的弟子多在浙大與臺灣文大。

從一件事情上便可看出宋老師為何能受到學生的敬重。宋老師受痛風影響,時常發作,一次在博士班的課上,宋老師痛風正慟,但他忍著步上課堂,仍然站立兩個小時,授課與書寫板書未歇;其實我們也都知道老師正忍痛風之苦,但就是無人敢,不會也不能,勸老師休息,因為老師的人生與學問態度是我們這批老學生都熟悉的,能做的就是端坐聽課。

宋老師退休之後,由於其府邸離敝舍甚近,所以便常步行去看老師,有時也攜拙荊及兩小犬一同前往,師母通常會拿糖果及童書給小孩,與母子三人圍坐在一起聊天,我則專門肅坐在老師位前,這一段日子也不算短,於是乎漸漸看到老師的心胸之另一面,與嚴格律己有關的心寬與能容及其何以為華岡大家長的另一面!

二零零四年,同門姜吉仲博士在韓國慶尚大學校掌史學科,傳海東學脈,成立了「國際宋史專家座談會」,邀請宋老師開講,我因奉命同行照顧,故也在受邀之列。當時約文師母因有我隨行,故略表放心,但因知我是晚起之人,與宋師生活作息不同,因此行前再三囑咐老師,不可一早便要紀祥早起,至少要讓他睡到七點,只見老師頷首,表示應允。這是第一次只有我和宋老師兩人的國際性同行,至韓國首爾的機場時,慶熙大學校的卓用國教授已在機場恭候,特來接老師一同轉機釜山至晉州。卓教授是宋師韓國的門人中最早來華岡受業而拿到博士的,在韓國的東洋史學界頗稱前輩與資深。我們一行至慶尚南道後,先是住在學校的國際學人招待所中,座談會的地點設在南溟學研究所中的國際會議廳,此一南溟紀念館是由民間所捐贈,緣於南溟曹植乃是與海東朱子李退溪並稱的南方大儒,其學在當時與退溪分庭嶺南,其弟子與後人多尚在,故同資捐建此一研究所與紀念館大樓。座談會結束後,姜教授特別將宋師安排在臨於南江畔的飯店下褟。宋師每日清晨即起,至南江公園環堤散步一圈後回到飯店,此時也不過是六點半多而已。宋師只好在走道上來回踱步,直至七點零一分,便來敲我和卓教授的房門!後來宋師當著師母和我前說起此事時,神情間還頗為得意,意謂他答應師母的事都做到了。嗚乎,真不知當時此行竟是師母託我照顧老師耶,還是老師照顧我耶!嗚乎!喪師之慟突來,所不能堪者,為尚有諸多約期與師未定也。惟先生既往,享年八十有八,誠是壽者矣。為門人者豈能以己情而不約心以正視師之生前與後世哉!於是遂以筆書感書誼述師,暫以為事略,以向凡有志於「學」者道,亦略明人生此世,若言文化命意所在,則必有所授受,方能有所自得祇于成德立業,則吾等傳承何所授受哉!哀哉,尚饗!迴向於吾師永在之靈與憶中之身影,其影為永立之姿,其姿為偉岸之師!

2009年9月21日 星期一

蒼茫思遠道 寥廓立多時 --- 吾師身影及其講臺後的道

2009年9月16日 星期三

儒林與道學自序

一縷儒學

《道學與儒林》自序

海浪奏著潮音,波波相繼,聞之令人坐久,此間朋友稱之為 “檳城的淡水”者,正呼喚著眼神與遠望的山巒兜起對往日的遐想。這本書的書名有些身世,存在我的憶中,藉寫此序而將腦海中的時光倒帶,返回昔日,看看今日如何對昔日致敬!

作者將書自名為《道學與儒林》,不僅是九篇論文皆涉道學、儒林,更重要的,在世人皆不以素書樓與華岡有何深緣之際,我忽覺有些往事喚起的滋味大不相同,也遙想起,當年錢穆先生以「儒林與道學」為題卷試的風姿,今日以倒轉的文字鈐印在書的封面之上, 成了書中扉頁的迴向。

錢穆先生自香港來臺後,居於雙溪素書樓,並接受中國文化學院張曉峰先生之禮聘,成為華岡的正式教師,也是先生晚年最後一所任教的大學,教授史學研究所博士班的課程。我的老師馬先醒先生當年就修過他的中國史學名著與秦漢史專題的課。到了我们這一代,先生的學思趨向已全幅放在儒學與傳統文化上,我進入博士班時,是在民國七十一年,連續兩年的禮拜一下午,修習了先生所開設的中國思想史專題與宋明理學專題的課程。每週一下午,來聽課的當然不只是華岡的學生,多的是其他大學的師生,更多的是十年不輟的慕賢與嚮道者;但畢竟只有華岡的學生是「正式的」,不僅是在華岡通過正式的選修程序,而且還有作業與考試。我選修的第二年,也就錢先生正式宣布退出杏壇的那一年,我選擇了錢先生的課作為我博士資格考試的專業科目,那一年只有我選擇宋明理學專題來應考,我這張卷子,遂成了錢先生晚年最後的一張親自改卷與給分的卷子,我記得分數是八十九分。

我還記得先生的考題第一題出的就是:儒林與道學。

我當然也還記得錢先生最後一堂課那天的講題是:士不可以不弘毅,任重而道遠,仁以為己任,不亦重乎!死而後已,不亦遠乎!「最後一堂課」先生立姿之所在,正好與大廳懸著的一幅「一代儒宗」壽先生九十之橫裱遙相對面。述說了先生寧為「老師」而不為「院士」的小插曲。

我當然不清楚為何錢先生只接受了華岡史學所博士班的聘書,也許有些世事,成此人間因緣。但這一張89分飄在我記憶深中的先生出題之卷,總也有些甚麼身世可說且大於與我的關係與意義罷!畢竟素書樓早在我尚未進史學系之前便有許多故事流傳了,那是這張卷子的前世史。

那一年華岡興中堂的士子人人都汗流浹背的寫了一個下午的專題試卷。錢先生的「儒林與道學」很明顯的是在論兩漢以經學為主的儒林之學,與宋代以理學為主的道學。前者傳經,有家法,有師法,其用在治平與士人政府之教化;後者修身傳道,內而性之聖之,以師弟相期志於學而為文化擔綱。至於清儒之學,那時我尚不能閱讀《中國近三百年學術史》,先生課堂中也少言。只記得唐宋八大家中,先生特舉王安石,以為論道之文,亦是先生由文入道之轉關。

了解我的師友與學生都知道,我讀儒學是從東海的歲月開始啟程的,這也正是碩士論文會去求謁哲學系蔡仁厚老師指導的原因。東海古籍室中的《二程全書》尤其是楊龜山編的《二程粹言》,正是引我入古昔長河聆聽先人的一本常在手中之卷葉,記得東海典藏的是正誼堂本的線裝書。從此,我任家教所得,買得皆是熊、唐、牟、徐、錢、方等今儒之書,尤其是唐先生的書,讀來特別有感,雖然同寢室的室友說唐先生的書有如字海,不如牟先生清晰,但我自二程而所聽於內者,竟每每再聆於唐先生的字海之內。特別是夜半的東海,風搖搖影姿娑的黑,月,總是照在路思易教堂的飛鳥棲林。我讀研究所的目的在於對於自我未來的追求,冀能由無知而知無知從何而來,而東海的歲月正是一個轉點,緣於二程粹言的古式,令我相接於唐君毅先生的今書。

我们這一代,無緣生在當年的北大,雖然常有機會到昔日的「燕大」去開今日北大的學術會議。也無緣親與哲學與思想史傳入並且交鋒的往日學界;但是,無論是「道學」還是「儒林」,在長達十年的台北建國南路「淨法界」葉阿月老師提供的一個好房間中,人文書會從《原儒》開始,已經逐漸在孔夫子的《春秋》逐條中,忘卻了這樣的名詞與問題:中國有沒有哲學?或是:中國有沒有宗教?哲學與歷史的分合聚散?以是我很開心地既能親炙過錢先生,又能隨著蔡老師而去謁見牟先生,且自願成為唐先生的私淑;並且向書會的同學们介紹余英時先生的《猶記風吹水上鱗》。這些在我们治經學與理學時,並無近代的妨礙與衝突。本書中實無一篇關於漢代儒林之學,蓋於章句之學既無根砥,於劉向、歆父子之經學與王莽時代之經學皆不甚了,故此書所謂「儒林」,實指「清學」而言。然修《清史儒林傳》固不當只止於「經」也,大陸的「國家清史纂修委員會」所擬之「學術志」,其範疇就我所知,亦不只此。作者於「儒林」之學所涉本來膚淺,只以書中收入兩篇相關文字,故假以為號而已!儒學之於文化傳統,如長江大河之為主脈,廟堂肅穆雍容,非僻壤之士徒近思能窺!

我這本論文集名為《道學與儒林》,正是想起了東海的圖書館前兩排路燈之歲月,與埋頭俯案於錢先生出的卷子前,下筆娑娑,彷彿就在心中向前人與先生訴說,這樣的時光倒流時,兩先生已歸去儒林傳中,我則在此以筆來作逝水青山,追昔懷往,先生之容顏與書顏顧在也。往事,有卷有葉,有夜有燈,這一縷儒學之路,對我而言,真是環顧不能成眠,何況還加 上了多少白衣少年心事,才使當年扛起了尾隨與私淑的在山之志方纔能進入了現下的心靈,在筆與墨與紙觸動的剎那,青史已留痕。檳城眼前之浪雖不留痕沙灘,然浪聲襲襲,正是心頭駐停在此的節奏。正如朱門高弟黃勉齋所言,絲桐之音,南風之奏,在昔耶,在今耶!

本書共九篇文字,略分為兩部分,大都已在研討會上宣讀過,會後修訂收入會議論文集或在期刊發表。

其中,〈《近思》之「錄」與《傳習》之「錄」〉與〈《大學》之圖解〉兩文,皆不從內容入,而從形式分析入。前文論朱學與王學之本質,主論者在「言與文」的「錄」自以為書名之析義,指出「文本」與「語境」、「著述」與「講學」的兩種理學存在的基本形態;後文中的兩個術語:「圖解」與「解圖」,則以東亞儒學為文化論述之場域,比較出了「圖」與「文」的「解經」形態在中韓儒學傳統上「圖」的位階之異同。

「《學記類編》與師門傳述」一文,作者亦有深義意欲抉微,此即宋代書院興起,主旨實在「道統」, 「統」在不具「血緣」之師弟相傳承,故曰以「道」為「統」,主在文化與人極,不在「血緣」之「君統」。特藉東土南溟學研討會上,以南溟與弟子所編之《學記類編》研究發言抉義。

〈理學世界中的「歷史」與「存在」—「朱子晚年」與《朱子晚年定論》〉一文,初發表時引起爭議較多,作者認為係因行文風格企圖融攝「思想史」與「哲學」之故,理學文獻所以必須在「形式」遭遇時便有難關,便因過早代入了「內容」,以古人所言作字面閱讀,而忽略了文獻流傳的歷史性。自我作為一名「閱讀者」,如何能在不同的情境與時空下進入古人的書寫世界,首先便須有「形式」的靈敏度,否則便會墮入徒以古人字面所言—也即表面文字—為「內容」之因襲,此則與「抄書」何異!牟先生《心體與性體》所以須費八年光陰,所以可貴,正在於牟先生向自己發問,以自己的「形式」,重新作為一個起點,再度面對程朱陸王的文獻,方纔觸及了古人的「內容」,以提煉的方式寫作,作為自己「書寫」的「形式」,成為其書中自我與古人會通遭遇的一段生涯寓存之所。首先是將古人書寫並流傳至我人手中的「內容」,找出歲月與歷史情境移轉的「形式」,這形式對自我及所面對的古人與其古書,成為一個可以慧通的橋,或是對談的場域,此時方才能宣稱在我之此時此刻此處,開始了「閱讀」程朱陸王的「文本」,這一個開始與啟程,所湧出的心得、感受、思惟,才是古人所謂的「自得」。若欲書寫成書或是篇章論文,也是以此書寫之心去用心於古人書寫之心,方有得其「意」之可能。儒學與先儒之書,寧有是易哉!非其易不易,而係其「學」不誠也!此所以牟先生要先寫《生命的學問》之小書,其書之所以「小」,正在於其言諄諄,不以其為小而不為,小書亦所以為「小學」而為「大學」之根基也。

近人治理學,多忽略王陽明《朱子晚年定論》一書前敘中所言之元代諸儒文字,以是所謂「宋明理學」者,必須思考「元儒之學」存在的問題,更進而為何種「元儒之學」在閱讀與書寫中出現了,以是王陽明早期的著作《朱子晚年定論》就成為研治王學與朱學必須注意的文獻。尚不僅止於中土自身的「宋明理學」而已,東土的理學,在李退溪的視野之下,實有不同於王陽明所觀看與體會的「朱子之學」者,以是又成為我人在今日可以以「比較儒學」的視野,再度重看與重研「東亞儒學」!〈入道之序—從「陳、黃之歧」到李滉《聖學十圖》〉一文,亦是在此視野下所重新思考與面對先儒所言的一篇中韓古代儒學之比較觀點的呈現。尤其是作為 一個中土所出被收編在《明史》〈文苑傳〉中的人物—程敏政,在東土韓國儒者李退溪的眼中,卻有著完全不同的評價與儒學定位,這種在歷史流傳中所形成的歷史分流與「程敏政」的不同版本,正是「比較儒學」的有趣與有意義之所在。

人生常是一個圓,多年前在東海與華岡夜闌憑眺的記憶至今猶存,而歲月已成韓愈所謂的「髮蒼蒼而視茫茫」。對作者而言,能夠在此刻帶著回憶在「宋明理學專題」與「中國近三百年史專題」課中與學生分享昔日,正是一份愉快難得的緣份,尤其寫此序時,浪與海的南風襲襲,更是令人舒坦開朗。

李紀祥 序於檳城旅次

2004年6月12日

2009年9月11日 星期五

讓春秋學置於世界漢學中

一個世紀以來,中國人對經書的興趣顯然仍在五四時代的影響中,置身於近代場域的學人,其前瞻與回顧的格局,便是將此局中的歷史上下邊緣壓縮於近代中。因之,在此模式中的書房擺設,亦是經書與古典只能在案上與今人的目光遙遙相對,而不是親切的當下耳語。

當時光又已歷歷成史,我們在今日再一次回返目光重新凝視之際,那些曾經將前近代視為傳統的近代,在視域中竟也與古代一齊成了我們的傳統而併列成書架上的文本,當書架上的文本現身為一冊冊的書本樣式時,是可以被選擇的。選擇前近代的線裝書與選擇章節體的近代書,並沒有誰必具先天之優先性。文本的召喚依然來自架上的心靈深度與歷史厚度,孰能經得起自以為是的考驗,而依然安靜的座落於時間之流中,年復一年,日復一日,孰是最為靜穆以致遠的容顏?年代最為久遠也最安靜的古書,是否在我們今日自架上與其相接相觸之一剎那,其與我們之間的距離也就必定久遠呢?也許未來正在於今日與過去相接,也許線裝書在此刻的意義顯得更為光輝抑且更為現代。走進任何一個圖書館中的古籍室是需要一種勇氣與承擔的行動,無論是台北的善本書室、北京與上海的善本古籍室、中國社科院的顧頡剛書室、還是海外的燕京圖書館。這就是我們籌備此次會議的思惟與體會。

我們此次願來籌辦一次將經學中的《春秋》經傳之學放在國際漢學的場域中來規畫,實有著一個雙重的興趣與旨的。其中之一,便是緣於上述,在世紀之交初入之際,從中國人對經書的喪失興趣,以迄於有些學人願以任重而擔此學;到今天的新的文化態勢與新的文化內裏之動向已然萌發,似乎一個略為不同於以往的心情已然運生,最古老的不一定陳舊,最新的不一定久常。線裝書,也可以自架上取下而填入借書證號了,不妨試試。因此,我們籌辦了一次以《春秋》學為主的研討與切磋的會議。

其次,中國典籍不只是中國典籍,它同時還是世界漢學中的一環。我們雖不能全然知曉在世界各地有多少人閱讀與研究著《春秋》經傳及其相關文本,並且以各自的文化傳統所形成的各自的特有模式,展現著各自的研究風貌。但我們卻確實知曉,英國的理雅各、德國的衛禮賢、瑞典的高本漢,他們都是世界漢學界中的前輩與先驅,也在其各自的漢學國度中形成了自家傳統。如果漢學不僅是中國的,也是世界的;不僅是歷史的,也同時是當代的;那麼,「《春秋》學」就不止是中國的經學歷史而已,它同時還有年代學、曆法學、古史學等等,一起環繞《春秋》研究而相映相繫而可成學。

經典自架上抽下,並且有人願意如此時,文本與閱讀便一齊存在世間,且已是世界的了。我們願將這些將經典自架上抽下置於書案之前的人邀聚一堂,相互共聆彼此的心得體悟、思考觀察,那怕是相隔千里的彼此、懸隔古今的彼此!

這本論文集在會議之後蒙唐山出版社陳隆昊先生慨諾出版,收入「人文書會叢書系列」中。集中所收,除了此次參與會議的學者論文(參見會議議程)之外,尚有來自大陸的中國科學院紫金山天文臺張培瑜教授關於《春秋》經傳與曆法的專門論文,以及南京師範大學中文系趙生群教授、中國社會科學院歷史所的吳銳教授有關《左傳》與古史關係的論文;此外,尚有韓國慶尚大學歷史系姜吉仲教授、成均館大學哲學系 教授、美國耶魯大學比較文學系蘇源熙教授(Prof. Haun Saussy)、西雅圖華盛頓大學東亞系方妮安女士(Ms. Newell Ann Von Auken),他們雖未能親自與會,卻為此次會議提供了論文,增收在這本論文集中。方女士的論文因頗能反映美國漢學界研究《春秋》的現況與特色。黃彰健院士的會議主題演講也經由主辦單位指定黃聖修同學錄音整理後面呈黃院士親自修訂而成為正式的書面行文。

由會議籌辦到論文集出版,總有數不清的幕後辛勞,總是紅幔前臺的支柱,讓學者用心思考與寫作的文章,能有一個適合的場所來發表、論學及交流。我們知道的有限,所以不能盡邀各地研究《春秋》學的學人;當然目前研究此一領域的學人確實不多。同時我們的經費人力也有限,雖然學術文化不必然與經濟共起落,然而特別要感謝教育部與國科會的經費補助。籌備過程中的不能盡善與不完美處,我們籌辦的所有成員願用努力的心意來補足。

希望這次的會議與論文集的正式出版是一個開始,企盼一個具有世界漢學氛圍的明天。

李紀祥 於佛光林美山

2005年2月1日

2009年9月2日 星期三

歷史的旅人之詩

歷史的旅人之詩

可不可以

旅人攜至巴黎

置於雙叟或花神咖啡廳之桌案,咖啡在一傍靜靜相陪

或是

當旅人已浪遊瑞士阿爾卑斯山麓、維也納多瑙河畔

始返歸,溯長江,遊三峽

敍事學令旅人有所領悟

領悟生命的序列化

多瑙河歸歸來、萊茵河歸來

千年回眸依舊,旅人倚舟憑欄

長江之水何曾不悠悠了

當多了一分哥德詠山歎水詩韻時,王逸《楚辭章句》之片葉

何嘗不飄蕩了

周雖舊邦,其命維新

此之謂敍事,故事依然“既新又舊”地繼續發展其情節

在天之下,大地之上。