作者:楊博智

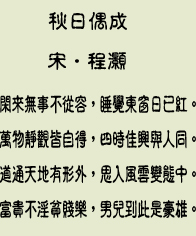

岳陽樓裡,看到這幅彌足珍貴的篆刻作品,也看到了那顆“樂”字的“補丁”。

據傳此作不慎沉入湖中,後天旱水位降低,方被漁民無意打撈起來云云。然因年久水浸,其中一些字已經軼失,後人則根據其原文補闕,才有了這些個“補丁”。

這可以看作“闕文”,今天想說的是:“不書”。

數年前聽過臺灣佛光大學李紀祥教授的一個講座,其中講到了春秋中的“闕文”與“不書”。“闕文”與“不書”是《春秋》中“空白敘述”的兩種表現形態,前者系一種“待書寫”,後者則是指向“空白”的“已書寫”。

改革開放三十年專家博客主題筆會。89位專家蜂擁而上,鎂光燈閃得人睜不開眼,打開官方的網站,數十篇專家的博文整齊排列,氣勢頗為恢宏。

看得出各地對於專家博主們的期待。細緻入微的組織和接待,緊湊有效的參觀安排。從深厚的文化底蘊到高速發展的社會經濟,每一個“待書寫”的議題都被組織方合理有效地安排在日程裡。

於是,萬億GDP、2000公里高速、現代企業裡侃侃而談、新農村建設中欣欣向榮、嶽麓書院裡突感肅穆、賓主歡聚歌舞昇平……到處充滿著向湖南致敬的禮數和套路。

誠然,這些文字是必需的,雖然只是一種“補闕”的書寫。組織者的良苦用心、接待方的熱情努力、改革開放三十年的激情氛圍都需要這樣的書寫,就連太陽也適時地跑出來“補闕”,撕開陰霾,帶走寒冷。

幾位同行的朋友已經開始抱怨緊湊的行程,不可能有像樣的書寫,所以乾脆不寫。於是看到一些令我欣喜“不書”,湖南的名博周碧華老師丟了一句:“完了回頭再寫。”;仰慕已久的“五嶽散人”則乾脆四處晃蕩,雖然信誓旦旦說晚上要寫字了,可他興致勃勃數著念珠和湘妹子打情罵俏的舉動,實在深得我心。

我臆測,這些“大家”們不寫字的舉動,或已經暗示了一種書寫的行動。可以想像,這種“空白”意識之察覺,卻設有訴諸於“文字”之有形,更是一種特殊的“書寫”的立場。

是的,可以“不書”,但千萬別把自己當成了“補闕”的工具。

就在當地為我們組織的盛大而熱烈的聯歡會後,我突然想起一個朋友前兩天QQ簽名上的一句話:“在冬季,一個國家,有寒意,可能更清醒。”

於是寫下這篇博文,心想,這或許也可以視為一種“補闕”罷。

題外:

導遊的介紹越來越聽不清楚,不聽也罷;

手裡的相機越來越懶得端起,不照也罷。

想起前陣子一位朋友發了一個段子,言及攝影的幾個境界。

那老頭突然正色道:“有漂亮風景就好好的看,有漂亮模特就好好地幹!還拍個屁照啊!”

KAO,看起來我真是中了毒了。